(90,2%, из них выраженное преобладание симпатической нервной системы у 5 человек, умеренное - у

41), по амплитуде моды (АМо) - у 45 человек (88,24%,

выраженное - у 16, умеренное - у 29), по индексу напряжения регуляторных систем

(ИН) - у 42 человек (82,35%, 19 и 23 человека соответственно) (табл. 1).

Таблица 1

Средние значения (M+m) показателей кардиоинтервалографии

в патологии и норме

|

Показатели |

ИБС n=51 |

ЗД n=32 |

|

ЧСС |

71,914+1,603 |

63,49+1,787 |

|

СКО (б) |

0,021+0,001 |

0,045+,004* |

|

CV |

2,485+0,151 |

4,734+0,396* |

|

dX |

О,124+0,013 |

0,227+0,018* |

|

АМо |

70,655+3,587 |

43,979+2,519* |

|

ИН |

518,184+56,392 |

140,422+17,297* |

|

ПАРС |

4+0,302 |

1,625+0,249* |

|

+ ПАРС |

3,725+0,322 |

0,875+0,2* |

|

- ПАРС |

0,275+0,097 |

0,875+0,237* |

*- статистически достоверно (р =0,001)

Представляет интерес сравнение показателей пациентов, проходящих

курс течения методом длительных велотренировок до

лечения (ДЛ) и после лечения ПЛ). По данным

показателей, характеризующих функцию автоматизма - среднее квадратичное

отклонение (б), коэффициент вариации (CV), нормированный вариационный

размах (dХ/М) и вегетативный гомеостаз (вариационный размах (dX)), достигнуто статистически достоверное повышение

(р соответственно

0,007; 0,007; 0,003 и 0,001). Зафиксировано достоверное снижение амплитуды моды

(АМо) (р=0,033),

индекса вегетативного равновесия (ИВР) (р=0,027), вегетативного

показателя ритма (ВПР) (р=0,024) и индекса напряжения регуляторных

систем (ИН) (р=0,041). Статистически достоверного изменения не получено

по следующим показателям: показатель адекватности процессов регуляции (ПАПР), (р=0,085), показатель напряжения (по Черновой) (ПНЧ) (р=0,208),

показатель активности регуляторных систем (ПАРС) (р=0,269), его симпатической (+ПАРС)

(р=0,149) и парасимпатической

(-ПАРС) (р=0,127) составляющих (табл. 2). Не получено достоверных

различий по мощности спектра в нулевой точке (SO); р=0,256)

и по мощности спектра в диапазоне дыхательных движений (Sд)

(р =0,699).

Таблица 2

Изменение показателей вегетативного тонуса в процессе лечения

методом длительных велотренировок (гр. ДЛ и ПЛ)

|

Показатели |

ДЛ, n=27 |

ПЛ, n=30 |

|

ЧСС |

66,526+ 2,437 |

65,573 + 1,877 |

|

СКО (б) |

0,03+ 0,003 |

0,048 +0,006* |

|

CV |

3,133+ 0,288 |

5,216 + 0,657* |

|

dX |

0,159+ 0,016 |

0,287 + 0,034* |

|

АМо |

63,378+ 3,587 |

52,51

( 3,418* |

|

ИН |

360,544( 68,742 |

194,134

( 39,124* |

|

ПАРС |

3( 0,437 |

2,367

( 0,36 |

|

+

ПАРС |

2,593( 0,475 |

1,7

( 0,381 |

|

-

ПАРС |

0,444( 0,154 |

0,833 (0,198 |

* - статистически достоверно (р<0,05)

Однако при оценке преобладания симпатического или

парасимпатического удела вегетативной нервной системы

заслуживают внимания снижение доли симпатической составляющей ПАРС в группах до

и после лечения (+ПАРС в ДЛ составлял 86,43%, в ПЛ - 71,82%) и возрастание доли

парасимпатической составляющей (с 14,8% до 35,19%) (сумма превышает 100%, т.к.

ПАРС не является строго прямой суммой +ПАРС и -ПАРС). Результаты представлены в табл. 3.

Таблица 3

Доля симпатической (+ПАРС) и

парасимпатической (-ПАРС)

составляющих в итоговом IIAPC, в %

|

|

ИБС |

ЗД |

ДЛ |

ПЛ |

|

+ ПАРС |

93,13 |

53,85 |

86,43 |

71,82 |

|

- ПАРС |

6,88 |

53,85 |

14,8 |

35,19 |

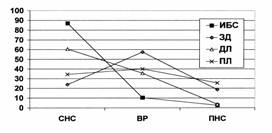

Показательным представляется и анализ итоговых характеристик

вегетативного гомеостаза в регуляции сердечного ритма. У пациентов с сердечно-сосудистой

патологией (группа ИБС) преобладание СНС зафиксировано в 40 случаях (78,43%),

причем в 13 случаях отмечено выраженное преобладание СНС, в 27 случаях -

умеренное преобладание СНС. В группе же здоровых (ЗД) преобладание СНС отмечено

в 8 случаях (25%) и только за счет умеренного преобладания СНС. Анализ таких

показателей, как вариационный размах (dX), АМо и ИН, определяющих итоговые характеристики вегетативного

гомеостаза и устойчивости процессов регуляции, подчеркивает различие структуры

вегетативного тонуса в норме и патологии и ее динамику

в процессе лечения, что хорошо видно на рис.

Можно отметить однонаправленность

векторов НЛ - ЗД и ДЛ - ПЛ по всем категориям (снижение доли симпатической

нервной системы и рост доли вегетативного равновесия и парасимпатической

НС), что подчеркивает положительную динамику в процессе лечения методом

длительных велотренировок. Анализируя данные,

полученные в результате лечения (гр. ПЛ, табл. 2,

рис.), можно сделать вывод о происходящем "парасимпатическом сдвиге", причем

ряд показателей в гp. ПЛ

превышает показатели в гр. ЗД (среднее квадратическое

отклонение - 0,048 и 0,045; коэффициент вариации - 5,216 и 4,734; нормированный

вариационный размах 0,314 и 0,237; вариационный размах 0,287 и 0,227

соответственно), что говорит о повышении адаптационных резервов в процессе

течения методом длительных дозированных тренировок.

Рис. Процентное распределение преобладания симпатической нервной системы (СНС), вегетативного

равновесия и пара симпатической нервной системы (ПНС)

Анализ результатов. Как показали

результаты исследования, по показателям кардиоинтервалографии,

характеризующим состояние вегетативного тонуса, можно достоверно говорить о

преобладании СНП у больных с ИБС, что соответствует ранее полученным данным [1,

3, 10-11]. Изменение показателей сердечного ритма в процессе лечения происходит

в направлении "патология -

норма". Но полученные нами данные по некоторым параметрам отличаются от опубликованных ранее. Так, по данным Е.И. Чазова, по тесту Спилбергера и Бэка повышенная

активность симпатической нервной системы у больных ИБС

обнаруживалась у 72% больных, а по спектральному анализу вариабельности ритма

сердца - у 62% [1]. Полученные же нами данные фиксируют преобладание симпатики в 90,2%; 88,24%; 82,35% и 78,43% по разным

показателям и в 86,93% по итоговым характеристикам ритма. По данным Rawenwaaij-Arts С.М.А. et al. [11],

уменьшение величины среднего квадратического отклонения

ниже 50 мс в 2-3 раза повышает риск внезапной смерти у больных коронарной

болезнью, а при СКО ниже 35 мс риск увеличивается в 10 раз. По нашим данным,

средние величины СКО во всех обследуемых группах ниже 0,05 (в гp. ЗД

СКО = 0,045), причем СКО менее 50 мс было отмечено в 113 случаях всех

обследований (80,71%), а менее 35 мс - в 89 случаях (63,57%). В гр. ИБС

такое снижение СКО наблюдалось в 96,08% и 92,16% соответственно (минимальное

полученное значение равно 6 мс). Анализируя показатели индекса напряжения регуляторных

систем (ИН), Р.М. Баевский [3] пишет: "...при наличии

стенокардии ИН достигает 600-700 единиц, а в предынфарктном состоянии даже

900-1000 условных единиц". В результате наших исследований ИН, превышающий 1000

ед., был получен только в 8 случаях (5,71%), но отмечались случаи значительного

превышения этих цифр (максимально - 2272,727), без значимых клинических

проявлений у пациентов. Очевидно, что следует продолжить накопление данных по

вариабельности сердечного ритма как в норме и патологии, так и в динамике в

процессе лечения.

Т.о., обобщая результаты, можно говорить о высокой информативности

состояния вегетативного тонуса у больных сердечно-сосудистой патологией, что

позволяет рекомендовать метод математического анализа сердечного ритма как при диагностике, так и при оценке эффективности лечения.

Рассматривая лечение как процесс снижения "биологической платы" затрат

функциональных ресурсов организма при адаптивных реакциях, наблюдаемый

"парасимпатический сдвиг" следует оценивать как переход от высших уровней

регуляции к управлению из низшего автономного контура.

Т.о., снижение регуляционных затрат организма повышает эффективность

деятельности и вызывает рост адаптационных резервов у больных ИБС при лечении

методом длительных дозированных велотренировок.

Выводы. Метод кардиоинтервалографии

может быть использован с прогностической (преобладание СНС - развитие сердечно-сосудистых

заболеваний), с диагностической целью и для оценки эффективности лечения.

Преобладание СНС в вегетативном тонусе можно рассматривать как предиктор

развития сердечно-сосудистых заболеваний. Получены статистически достоверные

различия в группах нормы и патологии (ЗД и ИБС) и в процессе лечения методом

длительных велотренировок (ДЛ и ПЛ).

Не только вегетативный тонус определяет развитие патологии, но и изменение

состояния меняет вегетативный тонус. Полученный в результате "парасимпатический

сдвиг" надо рассматривать как показатель роста адаптационных резервов

организма.

Литература

1. Чазов Е.И. //Тер. архив.- 2000.- N 9.- С. 5-9.

2. Парии В.В., Баевский Р.М. //

Успехи физиол. наук.- 1970.- N 2.- С. 100-112.

З. Григорьев А.И., Баевский Р.М.

Концепция здоровья и проблема нормы в космической медицине.- М.: Слово, 2001.-

96 с.

4. Баевский Р.М. Оценка

степени напряжения регуляторных механизмов по данным мат. анализа ритма сердца

// Тез. докл.

Всесоюзн. конф. "Стресс,

адаптация и дисфункции".- Кишинев, 1991.- С. 12.

5. Баевский Р.М. и др.

Математический анализ изменений сердечного ритма при стрессе.- М.: Наука,

1984.- 222 с.

6. Лапкин М.М. и др. // ВНМТ.- 1995.- Т.II, N 3-4.- С.

122-126.